【海辺の花園・再生プロジェクト第14弾】サンセットパームラインで現地観察会を開催しました!

7月6日に、サンセットパームラインにて「海辺の花園・再生プロジェクト第14弾」として現地観察会を開催しました!

海辺の花園・再生プロジェクト第14弾 実施概要

2019年から開始し今年で7年目となる本プロジェクト。

今回の現地観察会では、活動開始から携わってくださっている東邦大学名誉教授・伊豆大島ジオパーク推進委員会 学識委員の長谷川雅美先生とともに、サンセットパームラインを辿りつつ7年間の活動を振り返りながら、うまくいっている点・課題点を確認しつつ、今後の活動について話し合いました。

まず最初に、長根浜公園(浜の湯横)の花壇の状況を観察しました。

ここは、昨年度にハマカンゾウの苗を定植した地点です。

ハマカンゾウは元気に生育していて、花茎も伸ばしていますが、蕾がキョンの食害に遭い、開花を観察することはできませんでした。

また、来春に芽吹く新芽も食害に遭う可能性があります。

キョン対策のネット等で囲うなどの対策が必要です。

キョンの食害を受けた花茎

次に、御神火温泉前の花壇のひと区画を観察しました。

こちらは、昨年度に大島高校の生徒の皆さんが育てたハマカンゾウの苗を定植した地点です。

このハマカンゾウはまだ若く、花を咲かせるのは来年以降となります。

こちらの花壇は主にイネ科の雑草が多く生えており、ハマカンゾウの生育に影響を与える可能性があります。

雑草対策をする必要がありますが、ハマカンゾウにどのような影響があるのかを考えて除草剤を検討する必要があります。

セスジスズメの幼虫

次に、仲の原園地のハマカンゾウ群落地を観察しました。

ここでは満開のハマカンゾウを観察することができました!

かつて海岸線で見られた「花園」はまさにこのような光景だったのだと実感できる、見事な開花状況を観察することができました。

キョン防御ネットにより蕾の食害がなかったことが、満開のハマカンゾウを実現できた大きな理由であることがわかります。

やはり海浜植物群落を拡大させていく上で、キョン対策が最も大きな課題であると改めて実感することができる光景でした。

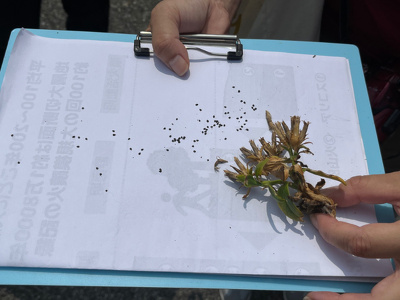

今回は、新しい試みとして、ハマナデシコの播種を実施しました。

まずは仲の原園地にてハマナデシコの種子を採取します。

ハマナデシコの種子はさやのような構造をした実の中にあり、非常に小さいため風によって生息域を拡大します。

溶岩上にもハマナデシコの群落が観察できた

このハマナデシコ種子を、より北上した地点に播種しました。

この地点は、かつてハマカンゾウをはじめとした海浜植物群落が広がっていました。しかし、6年前に護岸工事に伴いアスファルトが敷かれ、花園は一変してしまいました。

現在は砂利が敷かれているものの、ハマボッスやボタンボウフウなどの海浜植物が少しずつ進入している様が観察される一方、ハマナデシコは観察されません。

この区画に全体的にハマナデシコ種子を蒔き、どこで発芽・成長するかを、発芽までの3年間経過観察していきます。

海浜植物群落の一片が残っており、かつての景観を思わせる

最後に、海辺の花園にとって重要な植物・カラスザンショウを紹介します。

ハマカンゾウの受粉を担う重要な存在が、キアゲハ・クロアゲハなどのアゲハチョウの仲間ですが、彼らが好んで産卵する、伊豆大島での繁殖・生育場所となっている植物がカラスザンショウです。

カラスザンショウは、伊豆大島の沿岸部や野山に分布し、特に、倒木や伐採などにより日当たりのよくなった場所で始まる「二次遷移」の初期段階でいち早く生育する主要な樹木です。

木質部が強靭であることから枝や根を広く張ることができ、土壌や林冠などの森林環境を保つ能力が強いため、伊豆大島の森林において重要な役割を担っています。

伊豆大島ではかつて「なんの役にも立たない木」と扱われてきましたが、森林を守る上で大事にしていくべき植物の一つではないかと考えられます。

御神火温泉そばに生えるカラスザンショウ

中心部の年輪の幅が大きく、成長が速いことがわかる

観察会にご参加くださった皆様、関係者の皆様、ありがとうございました!

伊豆大島ジオパークは、今後も地域の皆さんと協力し、海浜植物群落の再生に取り組んでいきます。

次回の『海辺の花園・再生プロジェクト』は、3月に体験活動を予定しています。たくさんのご参加をお待ちしています!!